Стрэттон описал сильную мгновенную дезориентацию при надевании очков. Координации между зрением и движениями были совершенно нарушены. Он ошибался в направлении, пытаясь взять зрительно воспринимаемый объект, и слышал звуки, идущие со стороны, противоположной зрительно воспринимаемому источнику. Требовалось большое количество проб и ошибок, чтобы правильно выполнять такие действия, как поднесение вилки ко рту. Примерно после трех дней дезориентация уменьшилась, и к концу восьмого дня образовались новые зрительно-моторные координации. С течением времени он все меньше осознавал, что зрительный мир перевернут. После снятия очков адаптация снова расстраивалась, так что снова наблюдалась некоторая степень нарушения ориентировки в прежней, но теперь казавшейся не совсем нормальной обстановке. К счастью, этот эффект быстро прошел.

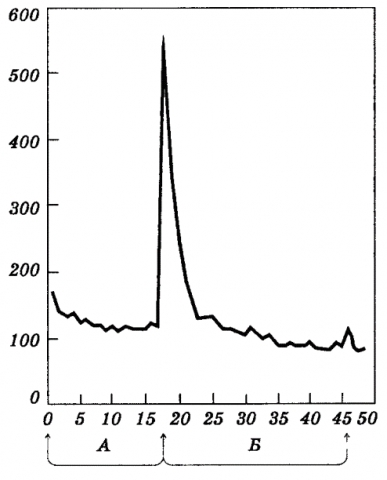

Ф. В. Снайдер и Н. X. Пронка [3] повторили этот эксперимент: их испытуемый носил переворачивающие очки в течение тридцати дней. Перед, во время и после этого перила было проведено большое количество тестов на зрительно-моторные координации. В одном из этих тестов испытуемый должен был быстро разложить карты по соответствуем ящикам. Регистрировалось время в секундах, уходившее на выполнение этого задания. Было проведено семнадцать ежедневных серий по пять проб в каждой до надевания очков, двадцать восемь таких же серий с очками и четыре серии после снятия их. Приводимый график на рис. 1 показывает среднее время в каждой серии. Обращает внимание резкое замедление выполнения задания сразу после надевания очков, довольно быстрое приспособление к ним и очень небольшое кратковременное нарушение после снятия очков. В конце эксперимента испытуемого спросили, видит ли он перевернутой картину, наблюдаемую из окна высокого здания. Он ответил: «Лучше бы вы не задавали мне этот вопрос. Вещи казались мне правильными, пока вы не спросили о них. Теперь, когда я вспоминаю, как они действительно выглядели раньше, без очков, я должен ответить, что они действительно кажутся теперь перевернутыми вверх ногами. Однако до вашего вопроса я совершенно не отдавал себе отчета, стоит мир прямо или вверх ногами».

Рис. 1. А — без переворачивающих очков; Б — с переворачивающими очками. Ось абсцисс — номера опытов; ось ординат — время в секундах.

Процесс, благодаря которому испытуемый, носящий очки, научается видеть мир правильно, далеко не ясен. Это, конечно, обычный процесс сознательного, целенаправленного научения. Испытуемый ничего не говорит о таком процессе в течение адаптационного периода. Не похоже также, чтобы столь сложная задача могла быть решена таким простым способом, Р. Хелд и Дж. Рекош [1] на основе своих исследований предложили возможный механизм описанного явления. Их испытуемые, помещенные внутрь большого барабана, смотрели через линзы, искривляющие прямые линии, на случайные распределения точек; последние сплошь покрывали внутреннюю поверхность барабана. Самым замечательным в этом эксперименте было то, что распределения точек выглядели через очки точно так же, как и без них, так что испытуемые не подозревали о каких-либо искажениях. Каждый испытуемый смотрел на эти распределения в течение получаса в двух условиях: когда он сам ходил по кругу внутри барабана и когда его возили по тому же кругу в специальной тележке.

После экспериментального периода, но до снятия очков испытуемых просили настроить линию, кривизну которой он мог менять с помощью оптико-механического устройства так, чтобы она казалась ему прямой. Степень действительной кривизны линии, о которой испытуемый говорил, что она прямая, служила мерой адаптации его к линзам. У всех испытуемых наблюдалась значительная степень адаптации в серии с активным движением. Напротив, в серии с пассивным движением никакой адаптации обнаружено не было.

Из этих фактов следует два вывода. Во-первых, вовсе не обязательно знать о пространственных искажениях для того, чтобы адаптироваться к ним; во-вторых, такая адаптация требует самостоятельной моторной активности. По мнению Хелда и Рекоша, эти выводы означают, что пространственная ориентация в норме базируется на «выученных» связях между импульсами к активным движениям и изменениями сетчаточных проекций в результате последних. Когда Характер связей меняется, как это имеет место при переворачивающих или искривляющих очках, нервная система каким-то образом тормозит старые и быстро приобретает новые связи.

Низшие животные не способны к столь быстрой адаптации, в 1956 году Е. X. Хесс [2] вывел цыплят в темноте и надел на них призматические очки, которые смещали объект в зрительном поле на 7 градусов вправо (или влево). Цыплята так и не смогли приспособиться к этим зрительным смещениям: они непрерывно клевали место, находящееся в 7 градусах вправо (или влево) от зерна.

Литература

- Held R. and Rekosh J. 1963. Motor-Sensory Feedback and the Geometry of Visual Space. Science, 141, 722—723

- Hess E. H. 1956. Space Perception in the Chick. «Sci Amer.», 1956, 71—80.

- Snyder F. W. and Pronko N. H. 1952. Vision With Spatial Inversion (Wtchita: University of Wichita).

- Stratton G. M. 1897. Vision Without Inversion of the Retinal image. «Psychol. Rev.», 4, 341—360.